一窺究竟

文:戴育澤/戴育澤建築師事務所

佛法 X 設計 是一不二,非無亦空

楔子

「修行」由「覺察」開始

「設計」以「創新」導向

「前一」是「心覺」,「後一」是「腦想」,而兩者之相契是「意」與「識」的相互作用,或不假思索的反射、反應,我們或可謂之「直覺」,有時亦稱為「靈光乍現」。

「想」與「相」

「想」,顧名思義,乃「心」上之「相」,即「心」的作用狀態,亦是設計行為中的主要「活動」。回溯「設計作為」之初,暫以一偈以茲描述,腦海或心識的狀態:

塵影層層起 妄執片片落 真如何處尋 自性本然在

所謂「眾裏尋他千百度,暮然回首,那人卻在燈火闌珊處」,遍尋不著,卻又絕處逢生,恰似山窮水盡疑無路,柳暗花明又一村,豁然開然。然而,「當下即是」,就晚近的神經科學(註一)的研究,慣性神經迴路的運作,一切會以「耗費最低能量」的既有路徑來傳導,「思考」是如此,「視覺」亦是如此。

「像」與「相」

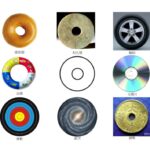

建築在未建造之前,皆以線條來表達。以下圖中同心圓為例,就有無限多可能的「像」。而這圖「像」的出現,則由觀者自身的經驗中「直覺」產生,或者說由「意識」的「記憶體」「相應」而生。「心」(記憶)中若沒有「和氏璧」,「自然」無法產生「和氏璧」的「像」。所謂「心種種故色種種」,「種種心,種種相」。華嚴經云:「心如工畫師,能畫諸世間,五蘊悉從生,無法而不造」等等皆在描述,經驗(記憶)、意識(心識)等運作樣態。

「相」非「相」

因此,從「想」與「相」,「像」與「相」的推演中,在捕捉「似曾相識」的「像」的同時,若能「倏然」覺察,此「像」不過是「習慣迴路」的「熟悉之相」,乃是為解除「思惟神經負荷」的暫時性顯現。在此且等,退步觀察,暫勿判斷,不貿然決定,此時於是焉,「創新」有了機會。金剛經云:「凡所有相,皆是虛妄,若見諸相非相,則見如來」便是以此種類似「即非理論」的「詭辭」的「正、反、合」的辯證:「說A,即非A,是名A」,「如來說世界,即非世界,是名世界」,亦即第一句「固有的所見、所聞」,第二句「即非」,第三句「世俗的假名」,換言之,要成就一法,必須先否定它,而後方能成就超然,類同於在設計初時的再定義(redefinition)或reprogramming:

「設計者說美術館,即非美術館,是名美術館」

「相」無「相」

與「金剛經」並為大般若經部通行最廣的「心經」亦採用「非」的論證;其中260字經文中,「不」字有9次,而「無」字則高達20次。法華經的前經「無量義經」說法品亦云:「…無量義者,從一法生,其一法者,即無相也,無相不相,不相無相,名為實相」。就設計而言,所有萬物皆而自「相」,「短暫」皆可成為「依著所在」。若能覺知此因緣合和,不執著取相,就能不受既有見、聞、觀及事物的限制,隨萬緣,生萬法,「隨處生機,因時化現。」

「相」空「相」

但從「見地」的次第來看,也許我們姑且可以將以上描述為:

「想」-「模糊」

「像」-「近似」

「非」-「否定」

「無」-「去執」

因此種種依然可以說是心的「作用」(用)與「顯現」(相)而言的,如此「觀照」,了知「非相非非相」、「無相無不相」的真如「覺性」(體),於是乎,當下現前,真空妙有,無量無邊,無窮無盡,契入空性。

結語

因此,無論設計是費盡思量的「獨一無二」或靈光乍現的「是一不二」,皆是由設計者與諸多因緣的當下化現。金剛經云:「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀」,藉由「非」、「無」、「空」的觀照體證,了悟一切,心性修持及專業修為,自是,空有不二,空有一如。

註一:「我們每天下的決定看似深思熟慮,其實不然,而是因為習慣。」··· ··· ··· ···「二〇〇六年杜克大學一位研究員發表了一篇論文,發現人們每天的活動中,逾百分之四十是習慣使然,而非來自決定。」- 鍾玉玨、許恬寧譯,《為什麼我們這樣生活,那樣工作?》2012. p11,大塊文化出版

...... 詳全文: 台灣建築雜誌 - VOL.314 Nov.2021_P.06-一窺究竟

_頁面_06.jpg)